まえがき このシリーズについて

ネット等で人の書いたオーディオレビューを読んだり、リアルやSNS等でオーディオについてやり取りをしたりする際は出来れば意思疎通の精度を上げたいもの。そこで重要になってくるのがその意思疎通のベースとなる音の捉え方、イメージや文脈の共有だ。

ということで、このシリーズではThinking Audioが考える音の捉え方、つまりどういうイメージで音を把握しているのか、についてご紹介していきたいと思う。

ここでご紹介していくのは、あくまで数ある捉え方中の一例であって、「これが正しい」と主張するものではない。なので「そんな見方もあるのね」と参考程度に受け取っていただきたい。

もちろんこの捉え方を気に入って一部でもご自身に取り入れていただけるのであればとても嬉しい。私としては少なくない年月オーディオに取り組んで来て、色々な音源を聞き、色々な機器を使い、色々な音楽の鳴らし方を聞かせていただき、と紆余曲折あった末に行き着いたものであり、音や音楽の一つの捉え方として変なものではないと感じているものだから。

このサイトでのレビューやその他の記事はこのシリーズで解説する文脈をベースに書いているので、少なくともこのサイトの記事の中で何を言いたいのかがより伝わりやすくなると思う。

音像と音場の捉え方

さて、前置きはこのくらいにしてそろそろ本題に入ろう。シリーズの最初として今回取り上げるのは「音像と音場の描写」の捉え方について。

音を構成する情報の成り立ち、分布をどうイメージしているのかについてご紹介していく。

音像の捉え方

音像は大きく2つの要素で構成されていると捉えている。それは「音像の芯」と「音像の周辺部」だ。

音像の芯とは、文字通り音像の中心部で強く色濃く音像が表出されているところ。

音像の周辺部とは、音像の芯の周辺にあり音像を肉付けしているところ。

音場の捉え方

次に音場に放出された音について、これもまた大きくは「響き」と「雰囲気成分」の2つの要素で構成されていると捉えている。

響きとは、音像から発せられた音が空間に広がって行ってホール等で反響していくさまのこと。

雰囲気成分とは、もはやはっきりとは見えないけどうっすらと存在するとても微細な音のこと。

イメージのビジュアル化

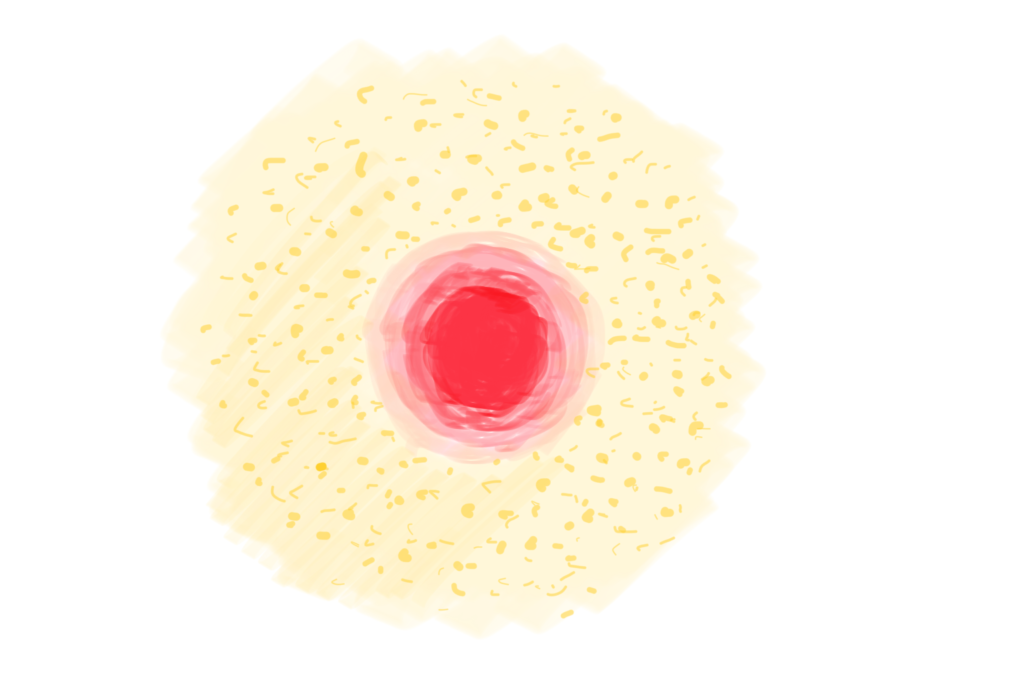

以上の様に大きくは「音像の芯」と「音像の周辺部」、「響き」と「雰囲気成分」の4要素で構成されているイメージで音像と音場を捉えている。非常に拙い絵で恐縮だが、より分かりやすく伝えるためにイメージをビジュアル化すると下記になる。

中央の濃い赤色が「音像の芯」

その周辺の赤のグラデーションが「音像の周辺部」

周囲に散らばる黄色の点が「響き」

周囲にうっすらとある黄色が「雰囲気成分」

この様なイメージになる。

良しとする状態

それでは次に、前項でご紹介したイメージについてどういう状態になっているのを良しとしているかについて書いていく。

結論から書くと、音像の芯が明瞭だとか云々するよりも、音像の周辺部・響き・雰囲気成分が削られずにきちんと情報が残されているかを見ている。

音像の周辺部の情報

中でも特に最重視して見るのが音像の周辺部の情報だ。

音源にもよるが、ここの情報が削られず残されていてきちんと機能していると、音像に生のようなリアリティが出てくる。ボーカルなら肉声感を感じる所がここ。口元だけでなく喉が、横隔膜が、体が見えてくる。更に音像の立体感や陰影も見えてくる。

またボーカルや演奏のニュアンス表現が深まって感じ取れるようになってくる。プロのボーカリストや演奏家の表現の多彩さやそれを引き出す技巧の凄さもより深く感じられる様になる。

つまり、音源からより多くのものを引き出して受け取ることが出来る。結果、音楽を聞いてより深く感動出来る。これこそがThinking Audioの目指すところになる。

響きの情報

次に響きについて。これが削られずにきちんと情報が出せると、音場の前後方向の深さや各音像定位の前後位置の距離感が出るようになる。

音場や定位は位相精度が云々されることが多いが、位相と共に重要なのがこの響き成分。ここを生かすか殺すかで前後方向の位置関係の知覚に使える情報量が大きく違って来る。

音場・定位重視派はぜひチャレンジして欲しいところ。

雰囲気成分の情報

最後に雰囲気成分について。これが削られずにきちんと情報を出せると、音像と音像、そしてその間にある音場全体を一つのものとして繋ぐ「同一空間感」を感じることが出来る様になる。

これは地味な様で結構大切な要素で、この情報がバッサリ切られていると音像と音像が別空間でそれぞれ勝手に演奏している不気味な音楽作品に感じてしまう。要は音源の作品としての統一感にも関わるところになる。

4要素のシームレス化

最後に、大事なのは、これらの4つの要素はそれぞれ明確に分離されて存在しているのではなく、お互いに溶け合って混ざり合いながらシームレスに存在し、それぞれが影響し合っていることである。

そういうシームレス感や混ざり合う感覚が出せる様になれば、より音ではなく音楽に浸って楽しめる様になる。これもThinking Audioの目指すところだ。

コメント

コメント一覧 (2件)

実感を伴って、とても共感できました。

「音像の周辺部」の情報量が少ないと音像が2D的なクッキリハッキリの方向に行きがちで、多いと3D的に丸みを帯びてリアルな立体感が得られると感じてます。

CG画像の様な全てが鮮明な音も良いですが、フィルム写真の様なフォーカスの濃淡がある様な『音像と音場』を目指したいです。

音場の容積は広大に!

コメントありがとうございます。共感いただき嬉しいです。

まさにおっしゃる通りでSNや解像度を分かりやすく求めてしまうと2D的なクッキリハッキリになってしまいます。これはオーディオでは誰しも通る道かと思います。

そこから音像の周辺部の情報の重要性に気づき、いかにしてそれを残しつつSNや解像度といった基礎性能を上げて行くのか調整していくのがオーディオの一つの道なのかなと感じるところです。

CENYAシステムの音を聴かせていただいた際の印象や普段のコメントからCENYAさんも大きな方向性としては同じ道を歩んでおられるのかと感じます。

これからも有意義な意見交換をさせていただけると嬉しく思います。