先日もまた拙宅オフ会にてゲストのスピーカー民の方にヘッドホンシステムを聞いて貰うもまたまた玉砕した。。。

毎回懲りずにゲストのスピーカー民にヘッドホンシステムを聞いていただいているが、普段からヘッドホンを使っていない方は今のところ100%反応は薄い。そう、100%なのである。

ということで、この記事ではその原因だと思われる「スピーカーでの聴き方とヘッドホンでの聴き方」について書いて行こうと思う。

※注※

この記事にあるスピーカーでの聴き方については個人的に一般的であると自信がありますが、ヘッドホンでの聴き方については、私自身がヘッドホンに本気で回帰してから2年程度の経験値でしかなく、一般的なものと異なるかもしれないと思っています。その辺りについて、これを読まれた有識者からのコメントをお待ちしております。

スピーカーでの聴き方

先ほどのゲストの話の続きをすると、今回の方はヘッドホンでは細かい音の聞き取りやすさや、それに伴う明確に認識出来る音数の多さという良さは感じたが、頭内定位の違和感が先に立つとのこと。この方は音場を重視する再生をされている方なのでさもありなんである。

スピーカーでの音楽の聴き方にも色々とある。この方の様に音場を重視する方も居るし、逆に音像を重視してその鮮度や実在感、そしてパッションがどれだけ得られるかを追求している方も居る。そこに優劣はなく、それぞれがオーディオを通して音楽から得たいものをより大きく得るために日々試行錯誤している。

そういう多様性がある中で、ここからは今回の記事の主題に沿うべく前者の音場を重視する聴き方に絞って話を進めたい。

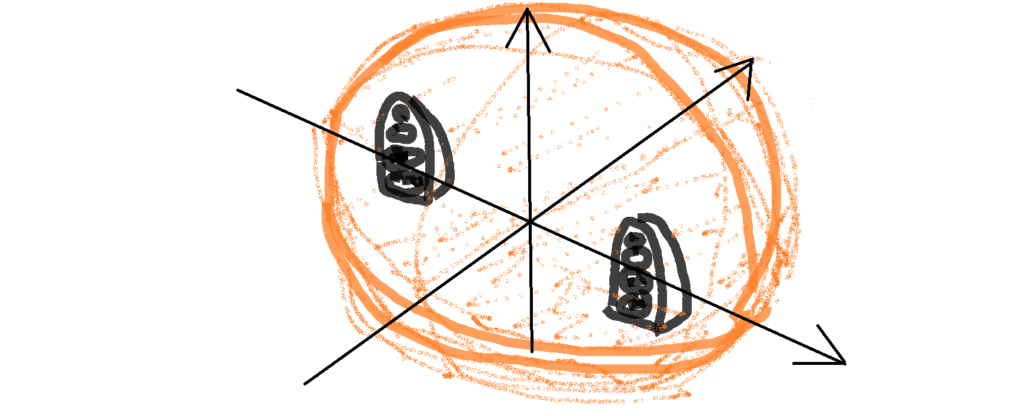

音場の話をするにあたってポイントとなるのが、聴取者(つまり自分自身)の位置と音場空間が広がる範囲のイメージである。

スピーカーでの聴き方では、聴取者の位置はそのまま自分が座っている位置になる。

また、音場空間は2本のスピーカーの中間点を中心とした球形や直方体といったイメージになる。この形状や範囲の広さはシステムによって異なり、その各方向への広さや中心の位置については絶対的な正解は定義されておらず、聴く音源や認知・好みによって異なる。(以下下手なイメージ図ですみません。。。)

この中で音場を重視する人にとって一番重要なのが前後方向の表現。スピーカーとスピーカーを結んだ左右X軸-上下Y軸の2次元平面上だけではなく、そこからスピーカーの前と後のZ軸方向にも音をレイヤーに分けて配置する。これをいかに出すのかという所が音場を重視したステレオ再生のキモになる。

その前後方向の音場の出し方については今回の本題からは外れるのでまたの機会に触れることにするとして、今回の話でポイントとなるのが、訓練されたスピーカー民は自然とそういう3次元的な音場空間をイメージしながら音楽を聴いているということだ。

この様にして、スピーカーで眼前に広がる音場や定位を「観る」感覚を身につけた人は、頭の中に全ての音が強制的に押し込められるヘッドホンで同じ様に「観る」モードに入ると、頭の中のどの位置に自分の位置を設定するイメージにすれば良いのか?前後感をどう処理すれば良いのか?等々が分からなくなる。感度が高い人なら気持ち悪くさえなってしまう。これがヘッドホンに慣れていないスピーカー民がヘッドホンシステムに反応が薄い理由に繋がると考えられる。

ヘッドホンでの聴き方

拙宅オフ会でのゲストの反応の話に戻ろう。そんな一方で、数は少ないがヘッドホンを普段から聞いている人にはスピーカー民であれど拙宅のヘッドホンシステムにはきちんと反応して貰えている。

このことから、反応の差が出る要因は、ヘッドホンという方式特有の「聴き方」を体得しているかどうかが支配的であると考えるのが自然だろう。ヘッドホンでの聴き方を体得し、ヘッドホンを装着した時点でスピーカーでの聴き方からスイッチを切り替える事が出来るか、これがスピーカー民がヘッドホンシステムに反応出来るかのカギとなっているようだ。

前置きはこのくらいにして、次にヘッドホンでの聴き方について書いて行こう。

繰り返しになるが、ヘッドホンの場合、スピーカーと同じ様に「聴取者(自分)の居る位置」を頭の中で探し始めるてしまうとその時点でアウトになってしまう。自分の位置が見つけられず、音場との距離が取れず、特に前後方向を視ようとすると頭の中が捲れ上がりそうになり気持ち悪くなってしまう。

そういったスピーカーでの聴き方から離れてたところにヘッドホンでの聴き方は存在する。

ヘッドホンでの聴き方では、聴取者のイメージを持たず、頭の中という空間に音が散りばめられるイメージを持つことになる。自分から離れたところにある音を「観る」イメージではなく、自分自身の内部に音が散らばっている、音の洪水の中に自分が「ダイブしている」イメージ、飲み込まれているイメージになる。

また、音場空間とは音が散らばっている脳内のことで、その広さとは個人的には広さというより音と音との距離感と言った方がしっくり来る。音と音との距離感が離れていれば音場が広いと表現する。より脳内の音の洪水にダイブするイメージへのトランスが進めば、音と音の距離感がより離れていくと音が脳内を超えて広がっているようなイメージにまで到達する。

以上の様に、ヘッドホンではスピーカーでの聴き方とはだいぶ異なる聴き方が必要となって来る。スピーカー民の方は意識してモードをスイッチする様にするとヘッドホンの良さが分かって来ると思う。チャレンジしていただきたい。額をトントンして変顔をするとより良いかもしれない。。。

補足。自分の中のヘッドホンモードはお風呂でいい湯に浸かる気分になること。ふぅ〜とあるがままを受け入れるのがヘッドホンモードに通じている。

スピーカーとヘッドホンの間合いの違い

最後に、この両者の聴き方の違いから発生するマッチする音源の「間合いの違い」について記す。

この様に大きく聞き方が違うということはマッチする音源もそれぞれ異なる、というかむしろ発想の順序は逆で、音源を聴くときはきちんとマッチする方式を選択して聴くことが音源に込められた製作者の文脈に沿うことになり、音楽から得るモノを大きくすることに繋がる。私は半年くらい前にようやくこのことに気づき、以降実践している。

そのマッチする方式の選択の際に一つのカギとなるのが音源の持つ間合いだ。間合いが近い音源はヘッドホンが適しており、間合いが遠い音源はスピーカーが適している。

具体的に説明すると、間合いが遠い音源とは、音及び音場空間と自分との距離がある程度必要な音源のことだ。例えば大編成クラシックなどがこの間合いが遠い音源に当たる。また、距離が必要なことに加えて、入っている音の絶対数が多いものも該当する。こういった音源をヘッドホンで聞くと聴く体勢に関するイメージ(コンサートに行って聴く様なイメージ等)が異なるし、音が多くて脳内という制限された広さの中には納まりきらず音同士が被って来る現象が起きる。さすがにこうなってしまってはつらい。

逆に間合いの近い音源とは、音と距離を取るよりも音の中に入り込んだ方が楽しめる音源のことだ。大きくは昨今のJpopやネット系と言われるアーティストの音源がこの傾向にある。これらはスピーカーシステムで引いて観たり、音の配置される空間を大きく与えてやったりすると、逆に音楽の密度がスカスカになってしまい魅力が大きく減退することがままある。(もちろん間合いの近い音源の中でスピーカーでもまた違った良さを発見できる音源もあるのだが)空間の狭く距離の近い脳内に音を散らばせることにより音密度を上げて濃度が上がった音楽をいただくのが良い。

最後の最後に、蛇足だがこの考えに至った経緯を少し書きたい。

ヘッドホンに本気で回帰して1年半あまり、ヘッドホンを色々と試聴し、その中で光るものを導入し、色々と試行錯誤してきた。だがいくら真剣に向き合ってもヘッドホンシステムは「不完全性の高いただのスピーカーの劣化システム」の域から自分の中では出ることがなかった。もうやり切ってこの認識ということは自分の中での答えはそれなのだと諦めかけていた時、急に視界が開けてきた。

「あれ?この音源ヘッドホンの方が良く聞こえるぞ?」

スピーカーでは全体像をしっかりと把握できる代わりに遠くで音の配置もスカスカ気味だったものが、ヘッドホンではその音がグッと近くに寄り、脳内の空間ならちょうど良い密度感になったのだ。

そういうことだったのか!と大袈裟だが私はまるで天啓を受けた気持ちになった。

そこからはようやく私の中でヘッドホンシステムがスピーカーシステムの劣化版ではなく、スピーカーシステムと並立した地位を持つようになった。それと共に音源の愉しみ方の引き出しも増えてスピーカーオンリーの時よりも柔軟で深く充実した音楽鑑賞が出来ているように思う。

これを読んで音源に沿ったスピーカーとヘッドホンの併用を試してみる方が少しでも増えることを願って、この記事を締めたい。

コメント

コメント一覧 (8件)

コメント失礼します。

現代では人間の感覚と音源の作り方が自体が昔と違うのでどっち一方的に優れているとも言えないんですよね。

元々ヘッドホンが普及しだした当初はスピーカー代替品扱いで頭内定位が問題視されていました。そこ白羽の矢が立ったのがバイノーラルマイク録音(現代のASMR)だったわけなんですが、頭内定位を技術解決する前に人間の感覚の方がイヤホンやヘッドホンの感覚に慣れてしまったわけです。現代の若者は逆に頭内定位は当たり前であり、そこに違和感など覚えません。むしろスピーカー音場なんて想像もしたことがないと思います。それに伴った音源が作られるようになった結果が本文の内容と一致するわけです。

スピーカーを若者普及させたければスピーカーの音場感を初体感させなければいけないのに、この感覚の差を理解しているオーディオショップとブランドのなんと少ないことかと思います。

長文失礼しました。

通りすがりさん、コメントありがとうございます。

おっしゃる内容とても共感できます。

実は私自身がイヤホン、ヘッドホンの聴き方から始まった人間で、スピーカーの音場や定位の概念を体得するのに努力が必要だった。

そしてその後今度はスピーカーに慣れ過ぎてヘッドホンの聴き方を忘れてしまっていたという経緯があります。

その経緯から双方の聴き方の概念を認識する導入となればいいなというのがこの記事の意図でした。

>スピーカーを若者普及させたければスピーカーの音場感を初体感させなければいけないのに

そういう自分の経験からこのことはとても重要だと思います。

なので今後スピーカーの音場の概念から出し方までを主題とした記事を書く予定です。

ありきたりな話で恐縮ですが、ヘッドホン・イヤホンの場合、音のエネルギー(スピーカーからの空気の振動)を、身体で受け止めるような聴き方は、かなり難しいと思っています。

https://soundcloud.com/oto-no-hajimari/otonohajimari-1-1?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

黛敏郎 / 塩谷宏(NHK電子音楽スタジオ)による

「素数の比系列による正弦波の音楽/黛 敏郎 Music for Sine Wave ” ..Toshiro Mayuzumi」(1955年)

この曲をスピーカーで、平均音量が70-75db、ピークで80dbあたりの音量で聴いた時のエネルギーの強さは、なかなか面白いものです。

空気の振動をエネルギーとしてとらえる聴き方を自然にとらえているか、そうでないかで、ヘッドホン・イヤホンとスピーカーでの聴き方の違い、この論じ方が変わってくると思っています。

僕自身、通勤や電車内でヘッドホンを使う時は、「空気の振動をエネルギーとしてとらえる聴き方」を意識することはありません。家に帰ってスピーカーで聴く時はその逆です。日常的にやっていることを書いただけでは、あまり説得力をもたないかもしれませんが・・・

なるほど、空気の振動をエネルギーとして捉えるのですか。記事の主題からはやや逸れますが、それも大きな違いですね。耳だけでなく体で音楽を聴くのは生演奏に慣れた人には大きなファクターだと思います。

いつも楽しく拝読させていただいております。

自分のヘッドホンイヤホンリスニングは書かれているのとは違って結構特殊なのかもと思い始めました。

ヘッドホンの頭内定位とはよく言われるところですが、あまり頭蓋内で音場が展開するというイメージはあ持っておりません。ゼロ距離かそれに近い形で、目の前に展開するという感じです。その比較的深度が浅い音場の中に音像を視ることになります。奥行きの出ない機材だと文字通り顔に貼り付く感じです。

他方、スピーカー再生では、

部屋が広くないせいかあまりスカスカ感というのは無いんですよね。

ですので「間合いの近い音源」では逆に音数の多い音源を狭いところに押し込めることによって前の音像が後ろの音像を覆い隠すことを恐れます。

理想としているのはConstellationつまり夜空のように室内に適度に間隔のあいた星(音像)が展開する音場ですね。

neme1394zさん、コメントありがとうございます。

いつもご覧いただき感謝いたします。

感じ方の共有ありがとうございます。

ヘッドホンがゼロ距離は面白いですね。私の場合イヤホンがそんな感じです。

スピーカーについてはおっしゃるように部屋の広さやスピーカーからの聴取距離によって違って来ますね。

ニアフィールドはヘッドホンに近い感覚になると思います。

>理想としているのはConstellationつまり夜空のように室内に適度に間隔のあいた星(音像)が展開する音場ですね。

素敵な表現ですね。そんな感じで音楽が聴けたら最高だと思います。

いつも楽しい記事をありがとうございます。なかなか興味深い記事でしたので、拙いコメントで失礼いたします。

私はこの春から訳あってスピーカーからヘッドホンへ転向しました。スピーカーではコンサートホールの3階席で聞くようなふわ~っとした空間感を愉しんでいました。

ヘッドホンに変えた直後はこじんまりとした空間感でがっかりしたものです。が、しばらくして空間を意識して聞くと脳内で空間へど変換できるようになるんですね。おもしろいものです。それからはヘッドホンで楽しく聞けるようになりました。

しかし、最近では聞く楽曲が変わってきたようです。以前はフルオケ物を好んで聞いておりましたが、最近は小編成物や器楽曲などが多くなりました。楽器コントロールの巧みさや音色の違い、各楽器のハーモニーや掛け合いなど今までにない聞き方で愉しんでいます。

最近ではどの聴き方が正解でもなく、あるがままに愉しめば良いかな?と思うようになりました。向上心が無いですね (笑)

mavicさん、コメントありがとうございます。

お返事が遅くなり申し訳ありません。

まさに私も同じような変遷をもってスピーカーとヘッドホンの両方を楽しみ、それぞれから学ぶ所があると感じています。

向上心がないとはとんでもない!あるがままに愉しめるのはむしろ理想的な到達地点だと思います。